Com o reboot de Clube das Winx chegando aí, que tal descobrir qual fada combina com você? Responda ao quiz e veja se você é mais Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna ou Aisha! Felipe Figueiredo e Beatriz Paolielo 1. O que você costuma fazer quando precisa relaxar? A) Leio um bom livro ou vejo uma série em casa B) Vou à praia pra tomar um sol e recarregar a energia C) Coloco uma playlist e me perco na música D) Vou dar um rolê na Rua da Lama com os amigos E) Me arrumo toda e vou para uma calourada F) Me jogo num esporte ou danço até cansar 2. Como você se descreveria em uma palavra?A) Determinada B) Gentil C) Criativa D) Brilhante E) Racional F) Energética 3. Seu estilo ideal tem que ser: A) Básico e confortável B) Leve e confortável C) Criativo e alternativo D) Maximalista e ousado E) Minimalista e funcional F) Esportivo e casual 4. Em um trabalho em grupo na faculdade, você é quem… A) Organiza as ideias e tenta manter o foco B) Escuta todo mundo e faz a ponte entre as pessoas C) Prefere ajudar nos bastidores, mas sempre entrega D) Assume a liderawwwnça e apresenta o trabalho com confiança E) Monta o slide perfeito e cuida da parte lógica F) Junta a galera e bota todo mundo para produzir 5. Qual dessas matérias/conteúdos você mais curte? A) Literatura ou história B) Biologia, geografia ou algo ligado à natureza C) Artes, comunicação ou música D) Moda, teatro ou mídias digitais E) Tecnologia, exatas ou pensamento análitico F) Educação física, dança ou esportes coletivos 6. Qual dessas frases combina mais com você?* A) A força vem de dentro B) Espalhe gentileza como se fosse mágica C) A arte é a minha forma de me expressar D) Se é pra brilhar, que seja agora E) Entender o mundo é meu superpoder F) Movimento é o que me faz viver Resultado: se você marcou mais…. …A Bloom Você é corajosa, determinada e sempre pronta para proteger quem ama. A líder do grupo, mesmo quando as coisas ficam difíceis. …B Flora Você é doce, sensível e se conecta com tudo à sua volta. Uma fada da natureza com um coração gigante. …C Musa Criativa e reservada, você se expressa melhor por meio da arte e da música. A musa do grupo, literalmente. …D Stella Cheia de brilho e personalidade, você adora se destacar e ama moda. Mas também é uma amiga fiel e leal. …E Tecna Racional, lógica e conectada ao mundo digital, você pensa rápido e resolve qualquer problema com inteligência. …F Aisha (Layla) Você é atlética, determinada e adora desafios. Uma líder nata com espírito livre e muita força interior.

As curiosidades do filme Guerreiras do K-Pop

Felipe Figueiredo e Beatriz Paolielo Sinopse oficial: Quando não estão lotando estádios, as estrelas do K-pop Rumi, Mira e Zoey usam seus poderes secretos para proteger os fãs contra ameaças sobrenaturais. Juntas, elas precisam enfrentar seu maior inimigo: uma boy band rival composta por demônios disfarçados. 01 – SPOTIFY: O que parecia apenas uma animação divertida virou um fenômeno musical: a trilha sonora de Guerreiras do K-pop bombou no Spotify! A música “Your Idol”, da boyband virtual Saja Boys, alcançou o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos, superando nada menos que o maior grupo de K-pop, o BTS. Enquanto isso, a faixa “Golden”, das heroínas Huntr/x, ficou em segundo lugar no mesmo ranking, igualando o recorde do maior grupo feminino, o Blackpink. No ranking global, “Golden” acumula mais de 5 milhões de reproduções por dia. Um sucesso e tanto para personagens animados! 02 – GRUPO TWICE: A faixa “Golden”, que embala as cenas mais marcantes de Guerreiras do K-pop, ganhou ainda mais força graças aos vocais poderosos de Jihyo, Jeongyeon e Chaeyoung, do grupo TWICE, que dão voz às protagonistas Huntr/x. 03 E 04 – HISTÓRIA COREANA: – As protagonistas de Guerreiras do K-pop foram inspiradas nas mudang, tradicionais xamãs coreanas. Essas figuras espirituais realizam rituais com dança, música e trajes coloridos para afastar espíritos ruins, exatamente como as caçadoras do filme, que usam o poder do K-pop para derrotar demônios. – Em Guerreiras do K-pop, dois mascotes bem peculiares acompanham os vilões: Derpy, um tigre azul, e Sussie, uma gralha preta com seis olhos. Os dois têm origem no folclore coreano e foram inspirados nas tradicionais pinturas jakho-do, que retratam a relação simbólica entre o tigre (protetor espiritual) e a gralha (mensageira entre mundos). Juntos, eles representam a conexão entre o mundo humano e o espiritual, trazendo um toque cultural sutil, mas cheio de significado, à animação.

Crônica: Sugestão de Pauta

Melany Pacheco O jovem chega cinco minutos antes. Camisa passada, caderno pautado e uma caneta azul. Seria necessário o caderno e a caneta? Em 2025, teclas dizem mais sobre boas qualidades. Um bom jornalista deveria ter trazido um tablet. Mas a camisa está corretamente engomada. A entrevista é simples. Segundo o e-mail: “trazer uma sugestão de pauta que demonstre sensibilidade jornalística, domínio da linguagem e visão de atualidade”. Um pedido direto. Uma boa avaliação para um bom jornalista. Na sala, a entrevistadora inicia o encontro: — Então, vamos começar? — diz, sentada atrás de um notebook com adesivos de eventos de mídia de 2016. — Qual é a sua sugestão? — Eu quero falar sobre um caso que aconteceu na zona norte. Uma senhora de 80 anos foi assaltada ao sair do mercado. Quebrou o braço, ficou horas na fila do hospital. Os vizinhos organizaram um mutirão para ajudar. Acho que- — Hmm — interrompe a entrevistadora — Tem filhos? — Não, parece que ela não possui familiares próximos. Podemos falar sobre assistência na terceira ida- A entrevistadora corta a resposta ao meio: — Certo, mas quem a ajudou? — Foram os próprios vizinhos, senhora. O que reflete ainda mais a falta de políticas públic- A entrevistadora tem um lapso de epifania: — “Senhorinha assaltada, mas moradores viram heróis!” O jovem hesita. — Acredito que seja uma denúncia. Podemos trazer dados sobre a integração de idosos, acesso à saúde e cuidado. Talvez também alguns relatos? Dessa vez, o jovem consegue concluir a sentença inteira. — Claro, claro. Alguém filmou o assalto? Com certeza conseguimos encontrar os principais vizinhos que pegaram o bandido. A entrevistadora abre janelas no computador, pensando alto, quase jogando frases no ar. O jovem retifica um detalhe que havia passado despercebido: — Não, na verdade, os vizinhos não pegaram o bandido. Mas o debate já estava encaminhado: — E se colocarmos uma arte com o antes e depois dela? Rosto machucado e rosto recuperado. E sublinha pode ser: “Ela foi esquecida, mas sua vizinhança deu a volta por cima!” — Ah… não sei como a denúncia se encaixaria… — A denúncia está no esquecimento, óbvio. Enfim, com algumas imagens, a matéria vai ter muito potencial. O jovem não entendeu a premissa do “potencial”. Com um tom resoluto, a entrevista voltou a ser entrevista: — Perfeito. Adorei. Vamos encerrar. Você vai receber um retorno em até uma semana, tá bem? E tão brevemente, talvez cinco minutos, a avaliação havia terminado. Três dias depois, o jovem recebeu a resposta. Na caixa de entrada, o e-mail dizia: “Agradecemos o interesse, mas informamos que selecionamos outra opção diferente.” E mais abaixo, uma boa chamada para ação: “Acesse as últimas notícias: Vizinhança salva senhorinha e cidade se emociona.” Afinal, o jovem não sabia dizer o que era ser um bom jornalista.

1ª vez no ES, seleção de basquete celebra Anderson Varejão

Guarapari foi a base de treinamentos da seleção de Basquete para a Copa América de 2025, momento que representou um marco para o esporte no Espírito Santo Tierry Santana Pela primeira vez, a Seleção Brasileira masculina de basquete realizou sua preparação no Espírito Santo, escolhendo Guarapari como base de treinamentos para a Copa América de 2025. O momento representou um marco para o esporte no estado, aproximando torcedores e profissionais dos principais nomes da modalidade no país e reforçando a capacidade capixaba de sediar eventos de relevância nacional. A presença da equipe principal no território capixaba trouxe visibilidade e valorizou a tradição do basquete local, que já revelou nomes importantes. Entre eles, Anderson Varejão, natural de Colatina, é considerado o maior jogador capixaba da história. Com 14 temporadas na NBA, títulos com o Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors, além de conquistas pela a Seleção Brasileira, como o Campeonato Sul-Americano de 2003 e duas medalhas de ouro na Copa América (2005 e 2009), Varejão se tornou referência nacional e internacional. Durante a passagem da Seleção, o ex-pivô foi homenageado pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e pela Federação Capixaba de Basquete (Fecaba) como Embaixador do Basquete Brasileiro, reconhecimento que celebra sua trajetória, suas conquistas e a influência que exerce sobre jovens atletas. Sensacional “É um evento sensacional. A gente sabe da importância de trazer a Seleção Brasileira. São ídolos, jogadores que passaram pelo que muitos atletas aqui do nosso Estado estão passando. Com certeza é uma motivação a mais para crianças e adolescentes. É algo sensacional para o nosso esporte. Infelizmente, quando eu jogava, eles não fizeram isso. Mas não tem problema não. É sempre muito bom estar aqui junto à minha família, meus amigos, ex-companheiros de clube, adversários assistindo à Seleção”, afirmou Varejão, em tom descontraído. Além de sua carreira, Varejão atua à frente do Instituto Anderson Varejão, que promove inclusão social por meio do basquete, reforçando a importância de levar a modalidade para as novas gerações. Ele destacou o impacto que a presença da Seleção pode ter no desenvolvimento do esporte local: “Assistir ao jogo da Seleção Brasileira é uma coisa que marca. E com certeza está marcando para a nova geração. Eu fico muito feliz e espero que seja a primeira de muitas vezes”, acrescentou. O evento também evidenciou o potencial do Espírito Santo para continuar se destacando no basquete. A escolha de Guarapari como sede de preparação mostra que o estado oferece condições estruturais para receber equipes de alto nível e que possui tradição suficiente para inspirar novos talentos. Essa primeira visita cria precedentes para que outros eventos nacionais ou internacionais sejam realizados, fortalecendo ainda mais a modalidade no território capixaba. O legado da passagem da Seleção não se limita às quadras: é um incentivo para atletas, treinadores e instituições locais investirem em formação, planejamento e competições de qualidade. O impacto se reflete diretamente na possibilidade de novos jogadores surgirem e de o estado se consolidar como referência na modalidade. A homenagem a Varejão simboliza tanto a história do basquete capixaba quanto seu futuro. Ela reforça a mensagem de que o talento do Espírito Santo pode alcançar os maiores palcos do esporte e inspira a continuidade de um trabalho consistente na formação de atletas. A primeira preparação da Seleção Brasileira no estado marca, portanto, não apenas um feito inédito, mas também um ponto de partida para que o basquete capixaba continue crescendo e conquistando espaço no cenário nacional.

Lei do streaming: soberania cultural

O PL 2.231/2022 visa corrigir assimetrias geradas pela expansão dos serviços de streaming e criar critérios de valorização e priorização da produção independente brasileira Felipe Figueiredo e Luara Gagliardi A regulamentação das plataformas de vídeo sob demanda no Brasil é urgente para corrigir desigualdades fiscais, garantir investimentos na produção nacional e proteger a diversidade cultural frente ao domínio de gigantes estrangeiros. A expansão dos serviços de streaming revolucionou a forma como consumimos cultura. Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay e tantas outras se tornaram parte do cotidiano de milhões de brasileiros, mas essa revolução digital trouxe também uma distorção preocupante: enquanto televisões, cinemas e operadoras contribuem para o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), as plataformas estrangeiras operam livremente, sem retorno proporcional ao mercado que exploram. A chamada “Lei do Streaming” (PL 2.231/2022) visa corrigir essa assimetria ao incluir as plataformas de vídeo sob demanda na cobrança da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine), com alíquota de até 3% sobre sua receita bruta anual. Trata-se de uma medida justa e coerente com o princípio da equidade fiscal. Se todos os atores do setor audiovisual já contribuem, não há justificativa para que empresas bilionárias estrangeiras permaneçam à margem. Mais do que arrecadação, o objetivo é investir no fortalecimento da produção independente nacional. O Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), alimentado pela Condecine, financia obras que expressam a pluralidade cultural brasileira, geram empregos e movimentam a economia criativa. Sem a participação do streaming, esse ecossistema perde fôlego e se torna cada vez mais dependente de conteúdos estrangeiros. A defesa da lei também é uma defesa de soberania. Como bem pontuou a deputada Jandira Feghali, o Brasil está atrasado em relação a países como França, Canadá e Coreia do Sul, que já regulamentaram o setor. Em todos esses casos, as regras garantem mais espaço para a produção local e ajudam a preservar a identidade cultural frente à homogeneização e a importação de cultura estrangeira imposta pelo mercado globalizado. O argumento de que a cobrança poderia desestimular investimentos no Brasil não se sustenta. Ao contrário, a regulamentação cria regras claras e previsíveis, estimulando parcerias entre plataformas e produtores nacionais. Além disso, fortalece a transparência, ponto essencial para que o público saiba quem lucra com seu consumo e quanto retorna para a cultura do país. É fundamental entender que cultura não é apenas entretenimento. É um instrumento de expressão nacional, de memória e de diversidade. Deixar que empresas estrangeiras se beneficiem do mercado brasileiro sem investir nele é abrir mão de contar nossas próprias histórias. É aceitar que a lógica do algoritmo defina quais vozes e narrativas chegam até nós. A aprovação da Lei do Streaming é, portanto, um ato de justiça fiscal, de incentivo à economia criativa e de preservação cultural. O Brasil não pode continuar sendo apenas consumidor de conteúdos, precisa ser protagonista na produção e difusão de suas próprias histórias.

Ufes: 50 anos de comunicação

Criado em 1974 pelo Conselho Universitário da Ufes, o curso de Comunicação Social começou em 1975, com o ingresso da primeira turma, habilitação em Jornalismo. A Ufes foi a primeira institutição de ensino superior a formar profissionais de Comunicação o Espírito Santo e a investir em pesquisa na área O curso de Comunicação Social foi criado para suprir uma demanda do mercado editorial capixaba por profissionais diplomados, já que em 1969 tornou-se lei a exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista. A previsão era formar apenas três turmas e encerrar as atividades. O desejo inicial era de que o curso fosse sediado no Centro de Artes, mas, por discordância de alguns dos seus representantes, que viam, na época, o curso foi alojado no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), vinculado ao Departamento de Administração. Primeiros laboratórios primeiro edificio de laboratórios do curso de Comunicação Por ser temporário, a Ufes não investiu em infraestrutura permanente, optando por realizar parcerias com instituições que dispunham das ferramentas necessárias para produção jornalística. Sem equipamentos próprios, as atividades laboratoriais de TV e rádio eram ministradas fora do campus de Goiabeiras, por intermédio de convênio com a TV Educativa e a Rádio ES. A primeira grade curricular de 1975 era generalista, oferecendo formação multidisciplinar em Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Editoração e Jornalismo, tendo em vista a preparação de profissionais polivalentes para o mercado. Em 1989, depois de mobilizações de estudantes e professores, a Ufes foi autorizada pelo MEC a tornar permanente o curso de Jornalismo e, também, a criar o de Publicidade e Propaganda e o de Relações Públicas. A partir da década de 1980, com a instituição do Departamento de Comunicação Social, novos currículos foram adotados para os novos cursos – jornalismo e publicidade. O curso de Relações Públicas, embora previsto, nunca foi implantado. A partir de 1981, foram efetivados os professores do Departamento de Comunicação. No entanto, a falta de laboratórios e equipamentos, número insuficiente de professores insuficiente e problemas com localização de salas de aula, entre outros, ainda se mantinham. Em 1995, os cursos do Departamento de Comunicação Social ganharam o seu primeiro edifício de laboratórios, mas as dificuldades enfrentadas dentro do CCJE levaram à busca de uma outra alternativa já tentada no início do curso de comunicação: a mudança para o Centro de Artes, onde existiam cursos com mais afinidades temáticas e possibilidade de uso de infraestrutura compartilhada. Depois de iniciada a construção do prédio de Multimeios (o conhecido Bob Esponja), que demorou anos por escassez de recursos, foi viabilizada a transferência para o CAr. Houve também um período de “mudança” dos antigos laboratórios para os novos que só foi concluído em 2009, quatro anos após a aprovação do projeto. Em 2007, com a implantação do programa Reuni, uma das iniciativas do Governo Lula para ampliação dos investimentos nas instituições públicas de ensino superior, criou-se um projeto para o curso de Audiovisual. Mas foi preciso esperar pela segunda fase do Reuni para ser aprovado pelo Centro de Artes. Em 2020, foi implantado o curso de Audiovisual em turno noturno. Exposição fotográfica conta a história do Movimento estudantil da Comunicação com fotos do acervo do Centro Acadêmico de Comunicação (Cacos) Póscom Em 2014 foi criado o Programa de Pós-graduação em Comunicação e Territorialidades, logo após a aprovação pela Capes, que só ocorreu depois de quatro tentativas dos professores do Departamento de Comunicação. No início foi implantado apenas o mestrado e somente 10 anos depois foi proposto e aprovado o doutorado, que se iniciou em agosto deste ano. (apuração de Thais Baioco, Otávio Gomes e Cid Bisneto)

Girlboss, o fim da era

De CEOs implacáveis a líderes empáticas: a revolução silenciosa no business feminino Ana Clara Andrade Nos últimos anos, o termo ‘Girlboss’ ecoou como um mantra de empoderamento feminino no mundo dos negócios. Imagens de mulheres jovens, impecavelmente vestidas e com carreiras meteóricas, inundaram as redes sociais e as capas de revistas. A promessa era de que, para ter sucesso, a mulher deveria adotar uma postura assertiva, quase masculina, em um ambiente corporativo ainda dominado por homens. No entanto, essa narrativa, que parecia libertadora, revelou-se uma armadilha, impondo um padrão de perfeição inatingível e, muitas vezes, desconsiderando as nuances e desafios reais do empreendedorismo feminino. Hoje, assistimos ao declínio dessa era e ao florescer de uma nova abordagem: o soft power. A era ‘Girlboss’, impulsionada por figuras como Sophia Amoruso, da Nasty Gal, e Emily Weiss, da Glossier, prometia um caminho rápido para o topo. O sucesso era medido em avaliações bilionárias e em uma imagem de invencibilidade. Contudo, essa fachada começou a ruir. Empresas que pareciam inabaláveis enfrentaram falências, escândalos e a renúncia de suas fundadoras. A pressão para ser sempre forte, impecável e, de certa forma, uma versão feminina do “homem de terno”, mostrou-se insustentável. A crítica não é ao sucesso feminino, mas à forma como ele foi idealizado e imposto, ignorando a diversidade de experiências e a complexidade do mundo dos negócios. É nesse cenário de desconstrução que o soft power emerge como uma alternativa poderosa e mais autêntica para as mulheres empreendedoras. Longe da imposição e da agressividade, ele se baseia na escuta ativa, na empatia, na colaboração e na capacidade de influenciar sem dominar. É a força invisível que molda ambientes, impulsiona equipes e transforma ideias em impacto real. Essa abordagem ressoa com as tendências atuais do empreendedorismo feminino, que apontam para um futuro onde a sustentabilidade, a inovação e o impacto social são tão importantes quanto o lucro. Para entender melhor essa transição, podemos observar figuras como Mariana Henriques, uma influenciadora digital que construiu sua carreira não com base em uma imagem de perfeição inatingível, mas através da autenticidade e da conexão genuína com seu público. Com sua escuta ativa e empatia, transformou sua plataforma em um espaço de diálogo e apoio, onde mulheres se sentem representadas e inspiradas a seguir seus próprios caminhos, sem a pressão de se encaixar em um molde pré-definido. Ela não dita regras, mas compartilha experiências, aprendizados e vulnerabilidades, criando uma comunidade engajada e leal. Seu sucesso não vem da imposição, mas da influência sutil e do relacionamento construído com base na confiança. Por outro lado, temos Jéssica Andrade, uma empresária que lidera sua empresa com uma abordagem que prioriza o bem-estar de sua equipe e a criação de um ambiente de trabalho colaborativo. Jéssica entende que o sucesso de seu negócio não se mede apenas em números, mas na satisfação de seus colaboradores e na qualidade das relações que estabelece com parceiros e clientes. Ela pratica a escuta ativa, valoriza as contribuições de todos e busca soluções que beneficiem o coletivo. Sua liderança é inspiradora, não por ser impositiva, mas por ser inclusiva e empática. Jéssica representa a nova geração de empreendedoras que compreendem que o poder não reside na rigidez, mas na flexibilidade, na adaptabilidade e na capacidade de construir pontes. As tendências para o empreendedorismo feminino em 2025 reforçam essa mudança de paradigma. Há um foco crescente em negócios que priorizam a sustentabilidade, a economia circular e a personalização da experiência do cliente. O aumento da presença feminina em nichos técnicos, como desenvolvimento de software e design de experiência do usuário, demonstra que as mulheres estão ocupando espaços antes dominados por homens, mas o fazem com uma nova perspectiva, que valoriza a colaboração e a inovação com propósito. O “netweaving“, a construção de redes e relacionamentos, e o crescimento de negócios de cuidado e bem-estar são exemplos claros de como o soft power está se tornando a força motriz do empreendedorismo feminino. O fim da era “Girlboss” não é o fim do empreendedorismo feminino, mas sim o início de uma fase mais madura. É a oportunidade para as mulheres redefinirem o sucesso em seus próprios termos, sem a necessidade de imitar modelos masculinos ou de se encaixar em estereótipos. É a ascensão de uma liderança feminina que não precisa gritar para ser ouvida, mas que inspira e influencia através da sua essência e da sua capacidade de conexão humana.

Tarifaço nas exportações: o Espírito Santo na linha de frente dos impactos econômicos

André Cypreste A medida adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar produtos brasileiros em até 50% segue pressionando a economia capixaba, embora algumas categorias tenham conseguido escapar da alíquota mais pesada. Após negociações diplomáticas e pressão de setores estratégicos americanos e brasileiros, o governo norte-americano publicou uma lista de exceções que poupa parcialmente segmentos relevantes do agronegócio e da indústria. Ficaram de fora da nova sobretaxa de 40% (que somada aos 10% iniciais formaria o tarifaço de 50%) produtos como aeronaves civis e peças (incluindo os da Embraer), petróleo bruto e gás natural, fertilizantes, polpa de madeira, minério de ferro, metais preciosos (ouro e prata), além de suco de laranja e castanhas brasileiras. Esses produtos continuam sujeitos apenas à tarifa de 10% estabelecida anteriormente e representam entre 30% e 45% de todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Apesar dos esforços diplomáticos, diversos setores capixabas cruciais seguirão enfrentando a tarifa integral de 50%, que começou no último dia 6 de agosto. Entre os mais afetados estão o café, o gengibre, os pescados como atum e peixe congelado, o mamão, a pimenta-do-reino (inclusive a exportada via Vietnã) e as rochas naturais (menos os quartzitos). Apenas nos primeiros seis meses deste ano, 51% da celulose e 41% do café solúvel exportado pelo Espírito Santo tiveram como destino os Estados Unidos. A resposta no âmbito nacional e estadual O secretário de Agricultura do Espírito Santo, Enio Bergoli, afirma que o mercado de café está parcialmente paralisado e que muitos contratos não estão sendo renovados, o que compromete o escoamento da produção. Ele alerta que, se o Estado não conseguir acessar novos mercados em tempo hábil, os preços vão cair e toda a cadeia produtiva será afetada, desde o exportador até o pequeno agricultor. A situação é particularmente delicada no caso do gengibre, cuja exportação ao mercado norte-americano representou mais da metade do volume comercializado entre janeiro e junho. “A cada dia sem contratos novos, os prejuízos se acumulam. Isso afeta não só os exportadores, mas toda a cadeia produtiva, inclusive o produtor rural. [O gengibre] não têm mercado interno capaz de absorver o excesso de oferta, e a consequência direta será a queda nos preços e perda de renda no campo”, concluiu o secretário. Como resposta ao impacto tarifário, o Governo Federal anunciou a liberação de R$ 2 bilhões em linhas de crédito especiais para exportadores brasileiros afetados. Os financiamentos terão juros subsidiados e serão operacionalizados por instituições como o BNDES e o Banco do Brasil. Além disso, foi estabelecido um canal direto de negociação com mercados da Europa, Ásia, América Latina e África, com o objetivo de redirecionar parte da produção que perderá espaço nos Estados Unidos. No plano estadual, o governo do Espírito Santo anunciou um pacote emergencial de R$ 450 milhões. A maior parte desse valor, cerca de R$ 200 milhões, virá da reestruturação do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário (FDA-ES). Outros R$ 150 milhões serão captados por meio de parcerias com investidores estrangeiros, voltadas para a industrialização de produtos exportáveis. O restante, R$ 100 milhões, será financiado por uma linha de crédito com garantia da União, destinada a capital de giro para empresas exportadoras. Quais os próximos passos? O economista Pablo Lira, diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, aponta que o Espírito Santo tem um grau de abertura econômica duas vezes maior que a média nacional, o que o torna mais vulnerável a choques externos. Apesar disso, ele vê a possibilidade da medida se voltar contra a população americana: “A elevação das tarifas tende a pressionar os preços internos, aumentar o custo de vida e até gerar desemprego. O impacto negativo começaria dentro da própria economia dos EUA.” Segundo Lira, o Estado e o Brasil precisam diversificar seus mercados e fortalecer laços com blocos como a União Europeia, o Mercosul, além de países da Ásia e da África. “É nas crises e incertezas que surgem as grandes decisões estratégicas. O Espírito Santo deve aproveitar esse momento para repensar e expandir sua atuação internacional”, concluiu. Caso a tarifa de 50% se mantenha ao longo do semestre, estima-se que o Espírito Santo possa perder até R$ 3 bilhões em receitas de exportação. A expectativa é de que esse impacto gere efeitos em cadeia sobre o mercado de trabalho, os investimentos e a arrecadação pública. O governador Renato Casagrande tem se manifestado em entrevistas à imprensa nacional sobre a importância de uma reação conjunta dos estados e do governo federal para enfrentar os efeitos das tarifas impostas por Trump. Ele defende ações coordenadas de diplomacia comercial, incentivo à agregação de valor nos produtos e apoio direto aos produtores. Enquanto as articulações diplomáticas continuam, o Espírito Santo se organiza para enfrentar um dos seus maiores desafios no comércio exterior das últimas décadas, buscando manter sua competitividade internacional e proteger a base produtiva que sustenta boa parte da economia local.

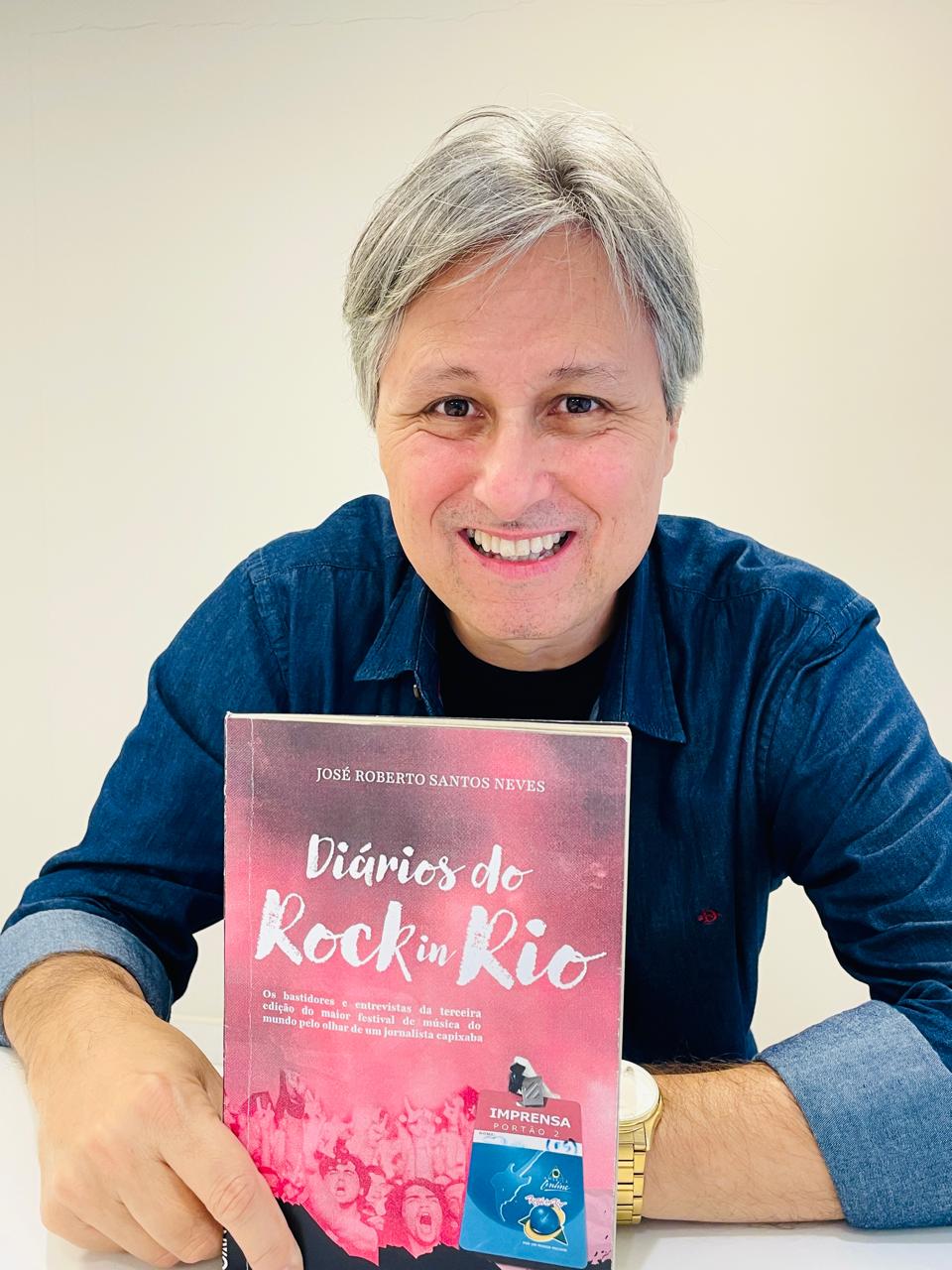

A voz que revitaliza a cultura capixaba

Uma trajetória que ecoa tradição, inovação e orgulho da cultura do Espírito Santo Acsa Helena A literatura produzida no Espírito Santo tem raízes profundas e vozes potentes, entre elas, destaca-se José Roberto Santos Neves, hoje com 53 anos. Criado em um ambiente familiar imerso em literatura e tradição, ele é herdeiro de um verdadeiro patrimônio cultural capixaba. Neto do renomado folclorista Guilherme Santos Neves, fundador da Comissão Espírito-Santense de Folclore nos anos 1940, e sobrinho dos escritores Reinaldo e Luis Guilherme Santos Neves, que tiveram presença significativa na ficção brasileira, José Roberto cresceu cercado por livros e narrativas que celebravam as manifestações populares do seu estado. “Eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que eles estão entre os maiores escritores de ficção não só do Espírito Santo, mas do Brasil”, comenta. Essa herança literária, porém, não o prende ao passado. José Roberto construiu uma trajetória própria, unindo literatura, jornalismo, música e pesquisa. Ao mesmo tempo em que reconhece e valoriza os nomes que vieram antes, ele trilha um caminho singular, ampliando os horizontes da cultura capixaba por meio de uma escrita que dialoga com diferentes linguagens e sensibilidades. Sua obra transita com naturalidade entre o rigor da investigação e a leveza da crônica, revelando um autor comprometido não apenas com a documentação da história, mas com o pulsar vivo da identidade local. O ponto de partida da carreira como autor veio em 2005, com a biografia da cantora Maysa, lançada pela coleção “Grandes Nomes do Espírito Santo”. Foi um trabalho de fôlego, cercado de obstáculos: o filho da artista, o diretor Jayme Monjardim, recusou-se a conceder entrevista, e a Editora Globo já preparava sua própria biografia oficial. Em vez de desistir, o escritor apostou no que sabia fazer melhor, buscando fontes alternativas, histórias esquecidas e personagens anônimos que cruzaram a vida da artista. “Eu fui atrás dos primos da Maysa que moram aqui, de amigos da juventude, de quem realmente a conheceu em Vitória”, conta. A obra é, até hoje, referência sobre as origens da cantora, resgatando sua relação afetiva com o Espírito Santo, uma faceta ignorada até pela minissérie televisiva “Maysa: quando o coração fala” produzida pela Globo. Esse compromisso com a cultura capixaba está presente em toda a sua obra. José Roberto publicou livros como “Sons da Memória”, no qual mapeia 40 discos marcantes da música feita no Espírito Santo, e “Diários do Rock in Rio”, onde, mesmo narrando a história de um festival global, adota abertamente o ponto de vista de “um jornalista do Espírito Santo no maior palco musical do mundo”. Para ele, escrever é documentar, é preservar vozes e sons que correm o risco de desaparecer na poeira do tempo. Sem dúvida, um dos maiores retratos de sua paixão pela música e pela escrita é o livro MPB de Conversa em Conversa, nascido de entrevistas desafiadoras, como a de Ângela Rô Rô, que, a princípio, se recusou a falar com ele por telefone. “Ela desligou na minha cara”, lembra, rindo. O episódio o levou a compilar 40 conversas com grandes nomes da MPB, reunindo os bastidores que nunca cabem nas matérias do jornal. Apesar de ter lançado alguns de seus livros em palcos cariocas e paulistas, com cobertura da mídia nacional, José Roberto decidiu permanecer no Espírito Santo. “Acredito que existe, sim, espaço para os autores capixabas no cenário nacional. Mas, para isso, é essencial que o escritor tenha esse projeto, essa ambição. Conheço autores talentosos aqui no estado que optaram por não sair de Vitória e permaneceram em um lugar confortável. No meu caso, lancei livros no Rio, e em São Paulo, tive espaço na mídia, mas, por questões pessoais, optei por continuar no Espírito Santo”, explica. Para ele, a qualidade da obra é o que abre portas, mas é preciso querer atravessá-las. Sua presença na Academia Espírito-Santense de Letras e no Instituto Histórico e Geográfico do ES é apenas uma faceta institucional de uma vivência mais profunda, ele respira cultura capixaba diariamente, e sua produção se entrelaça com ela em todos os aspectos, da literatura à música, ao audiovisual. A identidade capixaba não é apenas origem, é impulso criativo. Essa conexão profunda com sua terra o inspira a seguir explorando novos caminhos. E o mais ambicioso deles? Uma obra sobre Clara Nunes, uma de suas cantoras favoritas. “Ainda não sei se será uma biografia ou um ensaio crítico, mas está no meu radar. É o meu maior sonho literário hoje.” Ao unir o rigor jornalístico com a leveza e a sensibilidade da literatura, José Roberto Santos Neves trilha um caminho próximo ao de autores como Ruy Castro, de quem, aliás, se declara admirador. Mas o que confere singularidade à sua trajetória é o enraizamento afetivo e intelectual em sua terra natal. Seu olhar é atento às vozes locais, às histórias que brotam fora dos grandes centros e aos detalhes que costumam escapar às narrativas mais convencionais. Em um Brasil que ainda precisa reconhecer plenamente a riqueza de sua diversidade regional, José Roberto surge como uma voz necessária, um escritor que escreve para o mundo, sim, mas sem jamais deixar de ser capixaba, por escolha, por convicção e por pertencimento. Sua obra é, ao mesmo tempo, espelho e ponte: reflete o Espírito Santo e o conecta a um Brasil mais amplo, plural e atento às margens.

Regional da Nair: o grupo de amigos que virou multidão

Fundado por estudantes da Ufes em 2008, o bloco cresceu com o movimento cultural do Centro e hoje atrai milhares de pessoas Vida Flor e Ana Carolina Brandão Para além do desfile de escolas de samba, o carnaval de Vitória é, em sua essência, o samba tocado e cantado nas ruas, manifestado pelo povo capixaba e movimentado pelos blocos. O carnaval da cidade tem seu marco no Corso Carnavalesco dos anos de 1920 e, depois nos longos e elegantes desfiles no centro de Vitória e no Sambão do Povo. Porém, não é possível definir o carnaval de Vitória sem considerar as celebrações nas ruas da capital, o forte sentimento de identidade e pertencimento que os blocos de rua proporcionam, e que de certa forma, unem todos os grupos sociais. Entre tantos blocos, novos e tradicionais, que percorrem as ruas principais do centro da cidade, as repórteres da Revista Primeira Mão conta a história do que agrega multidões: o Regional da Nair, um bloco que nasceu de um encontro de amigos e hoje é visto como um símbolo do carnaval de Vitória. “Filho do Centro de Vitória, o Regional da Nair e toda a sua potência vem da alegria do samba e do compartilhamento de sensações”, afirma Vitor Lopes, jornalista e um dos fundadores do bloco. Antes de se tornar propriamente um bloco de rua, o Regional da Nair era um bloco de casa, um encontro de amigos no apartamento de Nair Rúbia Baptista, no Parque Moscoso, Centro de Vitória. O bloco foi fundado em 2008, em uma reunião desses jovens amigos, que escolheram a música para mantê-los unidos. Durante a entrevista, Lopes relembra os primeiros encontros do grupo, tardes animadas com muita música e harmonia. Na época, Vitor e outros fundadores do bloco eram recém-formados pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ainda imersos na vivência universitária, buscavam algo que unisse estudantes jovens e que desse a eles um sentimento de pertencimento. Ele conta que naquele tempo não havia programas na cidade para jovens, como há hoje em dia, então o Regional surgiu também com o objetivo de acolher e entreter essa parcela da população. No início, o bloco não era nem um pouco profissional, o grupo fundador não era composto por músicos formados, e sim por comunicadores, que sabiam um pouco de cada instrumento, e tinham o mesmo interesse no fazer musical. Além de Lopes, participaram dos primeiros encontros André Félix, que hoje é diretor artístico do bloco, Rafael Paes, professor da Ufes, William Sossai, Henrique Alves, e claro, Nair Rúbia. Todos eles eram amigos que estudaram juntos. “Amigo chama amigo” Amigo chama amigo. Foi assim que Vitor descreveu o processo de crescimento do bloco. O Regional nasceu de um passatempo, uma fuga da rotina para aqueles que já haviam iniciado a vida no mercado de trabalho. E para que o Regional acontecesse, eles precisavam de mais pessoas que tocassem instrumentos. Dessa forma, começaram a surgir os convites para amigos de amigos. “Teve gente que tocava flauta, acordeon”, cita Lopes em tom divertido. Eles não se importavam qual instrumento seria tocado, se o conjunto estivesse em harmonia e sintonia, era sinal de que estava dando certo. Para que mais pessoas soubessem do bloco, os recém-formados em comunicação tiveram a ideia de chamar o público por meio de e-mails. Em meados de 2009 e 2010, o e-mail ainda era o principal meio de comunicação, especialmente entre os jovens universitários. Eles escreviam e-mails engraçados com trocadilhos e piadas, convidando para a próxima roda de samba. “A gente mandava e-mail para os amigos, que mandavam para outros. Era bem curioso, porque as pessoas também ficavam esperando receber”, comenta Vitor. Conforme o tempo foi passando, o Regional foi deixando de pertencer a um grupo intimista, fazendo com que a casa de Rúbia fosse pequena demais para a turma de mais de 30 pessoas. Assim, para abrigar todos que se interessavam pelo bloco, os fundadores decidiram ir para a rua. Em 2011, a primeira roda de samba na rua partiu da famosa Rua Sete, no Centro da capital. Os amigos tinham uma caixa de som presa em uma bicicleta, um microfone e o objetivo de fazer um bloco andando a pé, como descreve Vitor Lopes. A invenção durou pouco, já que nos primeiros minutos a ideia foi ralo abaixo. “Deu errado, então a gente subiu a Rua Sete cantando, alguém tinha uma percussão e a gente subiu cantando e batendo tambor. Sem violão. Sem nada”, relembra Lopes. Apesar de o primeiro bloco ser relembrado quase como desastroso, este chegou a reunir mais de 200 pessoas, um número que não cabia nas previsões do grupo. A partir desse momento, os encontros passaram a acontecer em bares, que forneciam espaço suficiente para a multidão. O Regional passou por bairros como Jardim da Penha e Jucutuquara até se firmar no Centro de Vitória, no Bar do Zilda. “Naquela época, percebendo esse movimento cultural, nós vimos que precisávamos cada vez mais vivenciar a cidade. Por isso, a maioria das nossas apresentações naquela época eram gratuitas, em espaços públicos e de acesso direto”, lembra Vitor Lopes. Com o passar dos anos, o Regional foi se consolidando e se tornando conhecido entre os capixabas, até que o grupo começou a ser chamado para tocar em eventos e festivais. Em conversa com André Felix, ele afirmou que esse ponto foi crucial para a profissionalização do bloco. Ele conta que o bloco investiu na retomada do carnaval de rua do Centro de Vitória e tem atraído um público diverso, com pessoas de todas as raças, gêneros e classes sociais. “Isso tudo tornou o Regional da Nair um bloco popular e, com o aumento do carnaval de blocos de rua nas capitais do sudeste, o Regional virou um símbolo de resistência, alegria e de representatividade de Vitória”, destaca. No processo de amigo chama amigo descrito por Vitor Lopes, o Regional ganhou as ruas e o coração da população. Os convites atravessavam as bolhas sociais. A única característica comum entre todos era o