Com 21% dos brasileiros temendo reações adversas, especialistas apontam a influência da pandemia de covid-19 no movimento antivacina

A vacinação é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma das ferramentas mais eficazes para a proteção da saúde pública, capaz de prevenir doenças, reduzir a mortalidade e erradicar enfermidades endêmicas. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973, consolidou o país como referência em campanhas de vacinação, alcançando altas taxas de cobertura vacinal e contribuindo para o controle de doenças como o sarampo, rubéola e a coqueluche. No entanto, nos últimos anos, discursos que expressam a desconfiança e insegurança em relação às vacinas têm ganhado força.

Em nível nacional, segundo uma pesquisa do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), divulgada em junho de 2024, 27% dos entrevistados afirmam já ter sentido medo de se vacinar ou de levar uma criança ou adolescente para se vacinar, enquanto 21% avaliam como alto o risco de reações adversas às vacinas. Esse fenômeno tem acompanhado uma queda significativa na cobertura vacinal no Brasil, que, após atingir 97% em 2015, caiu para 75% em 2020, segundo dados do Instituto Butantan.

A queda na cobertura vacinal ocorre por diversos fatores, desde a dificuldade de usar os serviços de saúde, até o escasso acesso à informação. Contudo, especialmente após a pandemia de covid-19, cresce a tendência de descredibilização das vacinas e das autoridades sanitárias, antes tidas como essenciais. O anúncio da saída dos Estados Unidos e da Argentina da OMS é um exemplo disso.

Constituída em 1948, a Organização Mundial de Saúde é reconhecida como um importante agente que atua na coordenação de ações de saúde em escala global. Contudo, sua gestão tem sido questionada, essencialmente por grupos antivacina que desaprovaram suas orientações durante a pandemia de covid-19. No período pandêmico, o governo de Donald Trump se opôs a algumas decisões tomadas pela organização, o que motivou, em parte, o afastamento dos EUA da organização. “A decisão de retirada responde à pressão de grupos internos americanos que acreditam que as ações da OMS foram negativas”, apontou a especialista em relações internacionais Denilde Holzhacker em uma entrevista à CNN.

Tendo em vista a posição do país como um dos principais investidores na OMS, a saída reforça a narrativa que descredibiliza a organização e impacta diretamente sua capacidade de atuação. Segundo a Agência Brasil, Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, destacou que a decisão torna o cenário sanitário ainda mais crítico e já anunciou redução de gastos para preservar programas da entidade.

Estudos como o relatório Pandemic Profiteers, do Center of Countering Digital Hate (CCDH), revelam uma tendência de descredibilização das autoridades sanitárias, bem como da politização do debate sobre saúde. O relatório de 2021 investigou o mercado por trás do movimento antivacina nos Estados Unidos e em países europeus. Com destaque para a articulação entre a indústria farmacêutica e médicos negacionistas que atacam as vacinas para, em seguida, oferecer tratamentos alternativos, como medicamentos ou vitaminas. O relatório estima que esses grupos movimentam cerca de 36 milhões de dólares ao ano com a prescrição de produtos, venda de palestras, livros e associação com grupos políticos.

Motivos que influenciam a desconfiança e a hesitação vacinal

Para além de questões culturais e políticas, a falta de percepção de risco é um dos principais motivos para a desconfiança nas vacinas. Com o sucesso do Plano Nacional de Imunizações, doenças como o sarampo, a coqueluche e a rubéola foram praticamente erradicadas no Brasil, fazendo com que as novas gerações subestimassem o risco que elas representam. O professor e pesquisador de comunicação em saúde do Programa de Pós Graduação em Comunicação e Territorialidades, Fábio Goveia, explica: “A eficiência do plano fez com que as gerações mais novas nem conhecessem essas doenças, o que leva a uma queda na crença de que elas são realmente perigosas”.

Outro ponto que corrobora a hesitação vacinal é a preocupação com possíveis efeitos colaterais das vacinas. Para pesquisadora e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabella Ballalai, o medo associado ao não entendimento do risco de certas doenças, contribui para uma percepção de que as vacinas são dispensáveis. Esses dois fatores estão diretamente ligados ao conhecimento da população sobre a eficácia da vacinação e sua importância para a saúde coletiva.

Ela destaca o desafio de estimular a vacinação entre crianças e adolescentes que não vêem motivos suficientes para se vacinar. De acordo com Ballalai, as vacinas contra o HPV (papilomavírus humano) e a covid-19 direcionada a crianças e adolescentes são as principais impactadas pela hesitação vacinal hoje, por serem focos do movimento antivacina. Dados apontam a queda na cobertura vacinal do HPV no Brasil e a desconfiança dos jovens em relação à vacinação (veja o gráfico).

Panorama do HPV no Brasil de 2014 a 2025. Fontes: Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde; Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG; Painel do Ministério da Saúde – Coortes Vacinais – Papilomavírus Humano (HPV) Criação: Isadora Eleutério

Charge inglesa antivacina do século 19 mostra pessoas desenvolvendo características de bovinos após a vacinação contra a varíola. Fonte: James Gillray/Anti-Vaccine Society Print (Agência Senado)

A história da resistência às vacinas

A desconfiança em relação às vacinas não é um fenômeno novo. Desde a invenção do primeiro imunizante, criado por Edward Jenner, na Inglaterra do século XVIII, houve resistência por parte da população à aplicação das vacinas. Na época, ainda sem diretrizes de ética médica, Jenner descobriu um método de imunizar pessoas contra a varíola a partir do pus de indivíduos que tiveram contato com vacas contaminadas pela doença. A prática foi considerada repulsiva por muitos. Alguns grupos acreditavam que a doença era uma punição divina e não deveria ser tratada ou prevenida, outros, sugeriam que a vacina poderia causar características de bovinos nos seres humanos.

Para a pesquisadora Isabella Ballalai, o principal motivo de desconfiança em relação às vacinas, desde aquela época, é o fato de ser um produto preventivo. “A vacina é um produto que aplico em você sem que você esteja doente, isso já assusta”, explica. Apesar da oposição, a descoberta de Jenner foi crucial para a saúde pública inglesa, que observou uma queda de 57.4% nas mortes por varíola em pouco mais de 20 anos de imunização.

No Brasil, a vacina chegou alguns anos depois e, em 1904, foi tornada obrigatória por meio de um projeto de lei proposto por Oswaldo Cruz, então diretor de saúde do país. A decisão foi motivada por um surto de varíola que atingiu o Rio de Janeiro no inverno daquele ano, resultando em 3.500 mortes, segundo o Butantan. A obrigatoriedade da vacina e o descontentamento com o governo da época

A charge mostra a reação da população com a obrigatoriedade da vacina e o descontentamento com a figura de Oswaldo Cruz. Fonte: Revista “O Malho”.

levaram à Revolta das Vacinas, um movimento liderado pela Liga Contra Vacina Obrigatória, que se tornou um marco na história do movimento antivacina no Brasil. Anos após a Revolta, com a diminuição dos casos da doença devido à vacinação, a desconfiança diminuiu e a população passou a procurar voluntariamente os postos de vacinação.

Movimento antivacina moderno e infodemia

Com a desconfiança nas vacinas já presente na esfera pública, discursos negacionistas nas redes sociais ampliam esse fenômeno. O professor Fábio Goveia e a pesquisadora Isabella Ballalai apontam a pandemia de Covid-19 e a infodemia como os principais motivos para o crescimento de grupos antivacina nos últimos anos. A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) define infodemia como a circulação excessiva de informações, precisas ou não.

Segundo a organização, o excesso de informações causa ruído na comunicação pública e dificulta o acesso à informações qualificadas. Isso, aliado ao medo e à vulnerabilidade provocados pela covid-19, fez com que a sociedade se agarrasse a quem oferecia respostas rápidas, mesmo sem base científica. A ciência ainda não tinha respostas assertivas para lidar com o coronavírus, o que favoreceu grupos que promoviam tratamentos sem comprovação e minou a confiança da população na ciência.

Goveia destaca uma mudança no perfil do movimento antivacinal. Se antes o movimento tinha como principal argumento o desejo de viver sem a necessidade de determinados fármacos, hoje, ele opera a partir da contestação das vacinas, oferecendo supostos tratamentos alternativos, que muitas vezes são menos invasivos. O argumento do professor é confirmado por estudos como o do Center of Countering Digital Hate (CCDH).

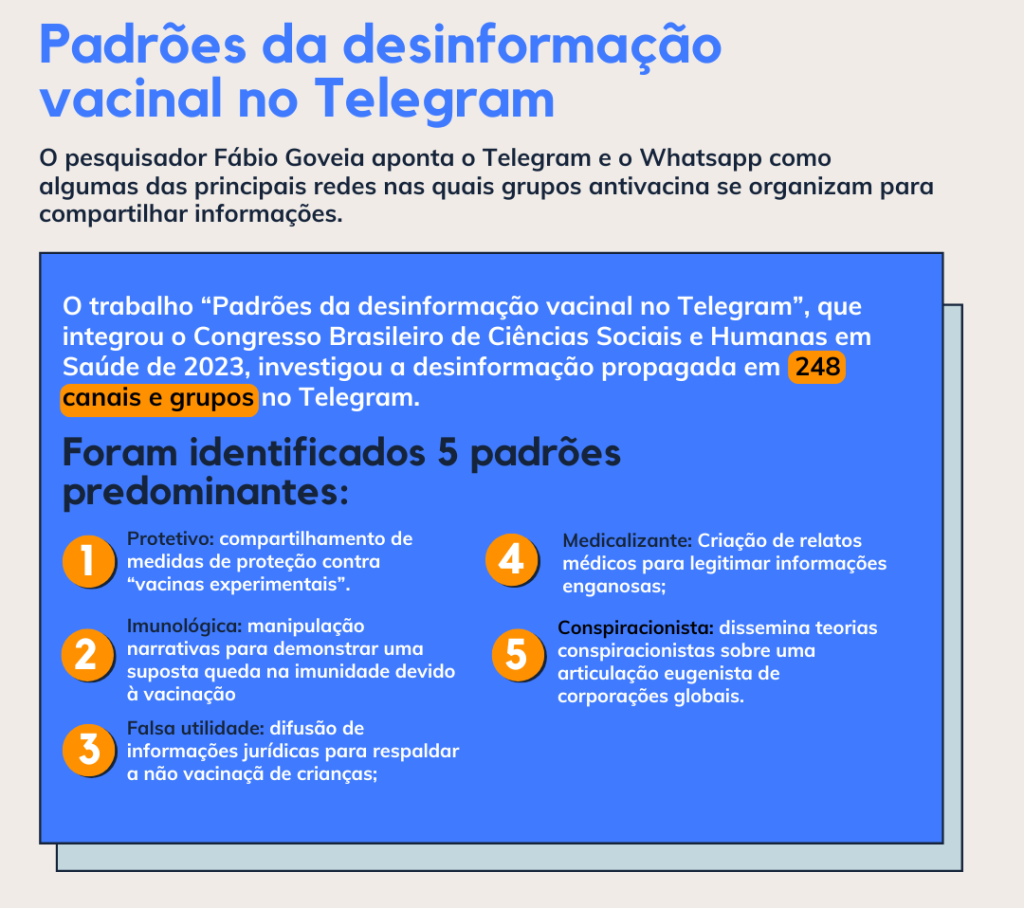

Infográficos sobre os padrões da desinformação vacinal no Telegram Fonte: Fábio Goveia e Anais do 9° Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, Vol.2, 2023. Criação: Isadora Eleutério

A organização estratégica dos grupos antivacina talvez seja a principal característica do negacionismo moderno. Esses grupos se aproveitam da desordem informacional e dos medos da população para impulsionar o negacionismo científico. A comunicação pública, ou seja, a forma pela qual as instituições conversam com a população, se torna então uma questão central. As autoridades devem ser capazes de evidenciar para a sociedade a importância da vacinação para a saúde coletiva e fomentar a coesão social.

Para a pesquisadora Isabella Ballalai, o principal desafio da comunicação pública em saúde hoje é comunicar de forma empática. Como as mensagens governamentais tendem a ser técnicas e impessoais, torna-se mais difícil engajar a sociedade. É necessário que a comunicação dialogue com os cidadãos, apresentando uma linguagem clara com informações diretas e que impactem a população.

Goveia destaca também a necessidade de uma efetiva comunicação pensando no futuro. Segundo ele, devido ao fato de a vacina ser um produto preventivo a ser aplicado em pessoas saudáveis, é essencial que a comunicação consiga transmitir a confiança de que a imunização vai agir em prol de um benefício futuro. É possível observar a efetividade desse tipo de comunicação no mercado econômico. Quando se aplica no mercado financeiro, não há a certeza de rendimento ou de perda de investimento, mas o conhecimento do cenário econômico e a confiança em estudos e estimativas levam à confiança de que uma decisão será benéfica no futuro. “A comunicação econômica é muito eficaz em vender esse cenário de futuro, a comunicação em saúde ainda tem dificuldade de fazer isso”, conclui Goveia.

Aliado a essas medidas, a ideia de saúde coletiva e de coesão social, por se tratarem de fatores associados à formação política e cultural, deve ser estimulada desde a infância para que seja possível a articulação de ações colaborativas favoráveis à saúde global. Para Ballalai, a solução é incluir o debate sobre saúde no dia-a-dia das crianças, em especial no contexto escolar: “Quando falamos de vacinação nas escolas, não é apenas ir e aplicar as vacinas. O que temos que fazer é levar a educação sobre saúde para as crianças, isso que vai fazer o futuro da vacinação”.

A charge retrata a falácia sobre adquirir características de jacaré após a aplicação de vacinas contra a Covid-19, o que se assemelha ao medo da população de adquirir características de bovinos após a utilização do imunizante contra a varíola. Fonte: Cazo