O impacto de “Ainda Estou Aqui” destaca a necessidade de preservar a memória e buscar justiça em meio às tentativas de reescrever a história.

Hannah Queiroz

O sucesso do filme “Ainda estou aqui” transcende o cinema. É um reflexo de algo muito maior: a busca por reconhecimento, por identidade e por justiça histórica. Mesmo após quatro meses de seu lançamento, o impacto desse filme ainda está presente e marcante na memória dos brasileiros. No Brasil, o longa já arrecadou mais de R$ 25 milhões, e no exterior, atingiu US$ 8 milhões, o que demonstra a ressonância que sua mensagem teve em diferentes públicos. Não há indicação a Oscar que tenha mais valor do que o sentimento despertado ao assistir essa obra. Ela é sobre memória, cidadania e o dever de lembrar. E, mais do que isso, é sobre o direito de contar a nossa própria história, do nosso jeito.

Nos últimos anos, o revisionismo histórico — processo em que eventos do passado são reinterpretados, muitas vezes com o objetivo de modificar a percepção coletiva sobre eles — tem ganhado força no país. Algumas lideranças políticas, por exemplo, passaram a defender a ditadura militar como um período de ordem e progresso, ignorando ou relativizando casos documentados de censura, tortura e perseguição a opositores. Discursos que exaltam o regime como uma “revolução” necessária ou que negam a existência de crimes cometidos pelo Estado ilustram essa tentativa de ressignificação da história.

Assim que a obra estreou, redes sociais foram tomadas por reflexões, relatos e memórias da época. No TikTok, uma trend viralizou: filhos e netos de vítimas da ditadura compartilharam fotos, cartas e histórias de seus familiares que foram torturados e perseguidos. É como se o filme tivesse reacendido o debate sobre um passado que, apesar de não totalmente esquecido, vinha sendo pouco discutido.

Outro reflexo inesperado foi a presença massiva de pessoas mais velhas nas salas de cinema. Com o crescimento das plataformas de streaming, muitos filmes nacionais enfrentam dificuldades para atrair o público às telonas, o que torna essa mobilização ainda mais significativa. Mas faz sentido. Para essa geração, a ditadura não é apenas um capítulo nos livros de história — é uma memória vivida. O filme se tornou um espaço de reencontro com o passado, uma forma de ressignificar experiências e reafirmar que aquilo que viveram, de fato, aconteceu. No fundo, Ainda Estou Aqui é um grito coletivo de um Brasil que se recusa a ser esquecido.

Mais do que um evento isolado, essa movimentação sugere que há uma sede por histórias reais, por narrativas que não apenas entretenham, mas provoquem reflexões. A forma do cinema brasileiro, muitas vezes subestimado dentro do próprio país, se manifesta com potência quando histórias como essa encontram um público disposto a ouvir. O sucesso da obra nos lembra que o cinema nacional tem uma função que vai além do entretenimento: ele documenta, questiona e, acima de tudo, resiste.

A comoção causada por Ainda Estou Aqui lembra o que aconteceu com Marighella, de Wagner Moura. Assim como o filme sobre o guerrilheiro sofreu boicotes e ataques antes mesmo de sua estreia, Ainda Estou Aqui também enfrentou críticas de figuras políticas que tentam reescrever a história. Assim como no passado houve tentativas de distorcer ou justificar os crimes cometidos durante a Ditadura, hoje esse revisionismo histórico se repete, mas, como no caso de Marighella, a reação do público tem sido uma poderosa forma de resistência.

O que essas obras têm em comum, além do tema histórico, é a capacidade de transformar a experiência cinematográfica em um ato político. Não no sentido partidário, mas no sentido mais essencial da política: o direito à memória, à justiça e à verdade.

O apagamento da história

Se há algo que o sucesso desse filme escancara, é a dificuldade da sociedade brasileira de confrontar seu próprio passado. Quando uma nação não se esforça para compreender sua história, ela se torna mais suscetível a distorções, manipulações e até retrocessos. Mesmo após iniciativas como a Comissão da Verdade, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011, o debate sobre a Ditadura Militar segue fragmentado, e, nas redes sociais, é possível ver que muitos ainda preferem ignorar as marcas que esse período deixou.

Essa falta de reconhecimento do passado se reflete não apenas na educação, mas também no cotidiano da sociedade brasileira, onde muitas vezes a memória da Ditadura Militar é apagada ou distorcida. Quando figuras públicas minimizam ou rejeitam filmes e produções que abordam esse período, como foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, (que disse: “Nem vou perder meu tempo, tenho o que fazer. Conheço a história melhor do que eles”, elas) contribuem para manter essa negação.

Além disso, o ex-ministro da Cultura do governo Bolsonaro, Mario Frias , também seguiu a mesma linha, classificando a obra como “manipulação comunista”. Esse tipo de discurso não é novo. Durante anos, figuras políticas alinhadas à extrema direita tentam transformar a Ditadura em um período “ordeiro”, em que “não houve corrupção” e “não se matou ninguém”. Mas “Ainda estou aqui” não precisa de ideologias para ter impacto. A vwwerdade, por si só, já é forte o suficiente.

O revisionismo histórico, além de ofensivo às vítimas e seus familiares, tem um impacto real na sociedade. Quando um governo relativiza crimes do passado, ele abre caminho para que novas violações aconteçam no presente. Se o Estado não reconhece os erros cometidos contra seu próprio povo, como garantir que eles não se repitam? O caso de Rubens Paiva, embora sem esclarecimentos completos, tem mostrado avanços. A abertura de arquivos secretos e o reconhecimento de torturas e mortes são passos importantes, embora ainda insuficientes. Esses avanços, embora lentos, são essenciais para confrontar o passado e garantir que a justiça seja feita.

A memória histórica não pode ser apagada por decreto, por discurso ou por revisionismo. Se há algo que esse filme prova, é que a história do Brasil não pode ser ignorada. E se ainda há quem tente fazer isso, o cinema, a arte e a cultura continuarão encontrando maneiras de trazê-la à tona.

O Brasil precisa continuar contando suas histórias. E, principalmente, precisa continuar lembrando. Porque, de uma forma ou de outra, ainda estamos aqui.

A história da Família Paiva

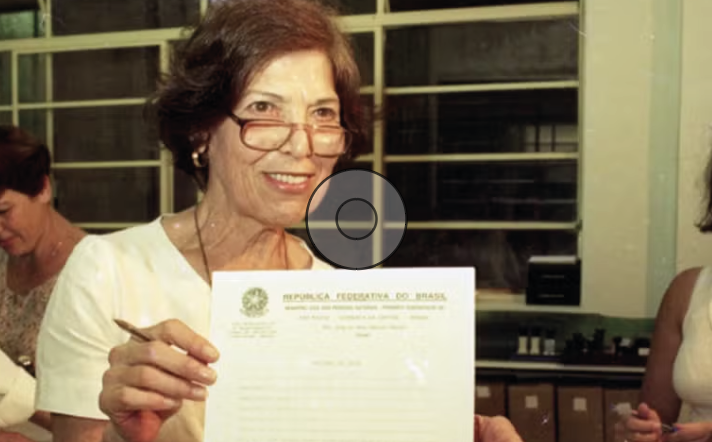

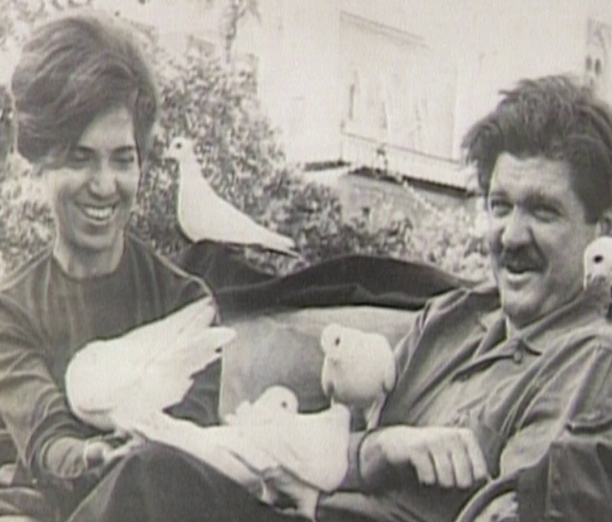

O ex-deputado Rubens Paiva e Eunice Paiva quando ele cumpria seu mandato de deputado federal

Ainda Estou Aqui (2024), dirigido por Walter Salles, é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. O filme aborda a história da família do escritor pela trajetória de Eunice Paiva, viúva do ex-deputado, cassado em 1964 e morto em 1971 pelo regime militar. Eunice também foi presa e interrogada em 71, bem como a filha Eliane. Ambas foram soltas depois de algumas semanas.

Nascida em 1929, Eunice era paulista e formada em Letras. Casou-se com Rubens Paiva em 1952 e viveu com ele até 20 de janeiro de 1971, quando foi levado de sua casa, no Rio de Janeiro, por agentes da repressão. Ela então decidiu buscar explicações e os culpados para a morte do marido. Voltou para São Paulo com os filhos e, em 1973, aos 44 anos, ingressou na Faculdade de Direito, passando a atuar em defesa dos direitos humanos.

Depois de formada, passou a defender famílias de desaparecidos políticos e os direitos dos povos indígenas, e a atuar em campanhas por justiça e memória. Somente em 1996 ela conseguiu obter o atestado de óbito de Rubens Paiva. A primeira prova documental do assassinato dele, porém, só veio em 2012, com a Comissão da Verddade, quando uma ficha do DOI-Codi confirmou a entrada dele no centro de tortura. A certidão de óbito foi corrigida em 2025, depois da indicação do filme para o Oscar, passando a constar no documento: “morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964”.

Legendas

O ex-deputado Rubens Paiva e Eunice Paiva quando ele cumpria seu mandato de deputado federal; Eunice Paiva, em 1990, quando obteve o atestado de óbito do marido.