Entre o traço e a marginalização: enquanto o grafite conquista reconhecimento institucional e espaço em políticas públicas, o pixo segue criminalizado, revelando as disputas estéticas, sociais e políticas que marcam os muros das cidades brasileiras.

Acsa Helena

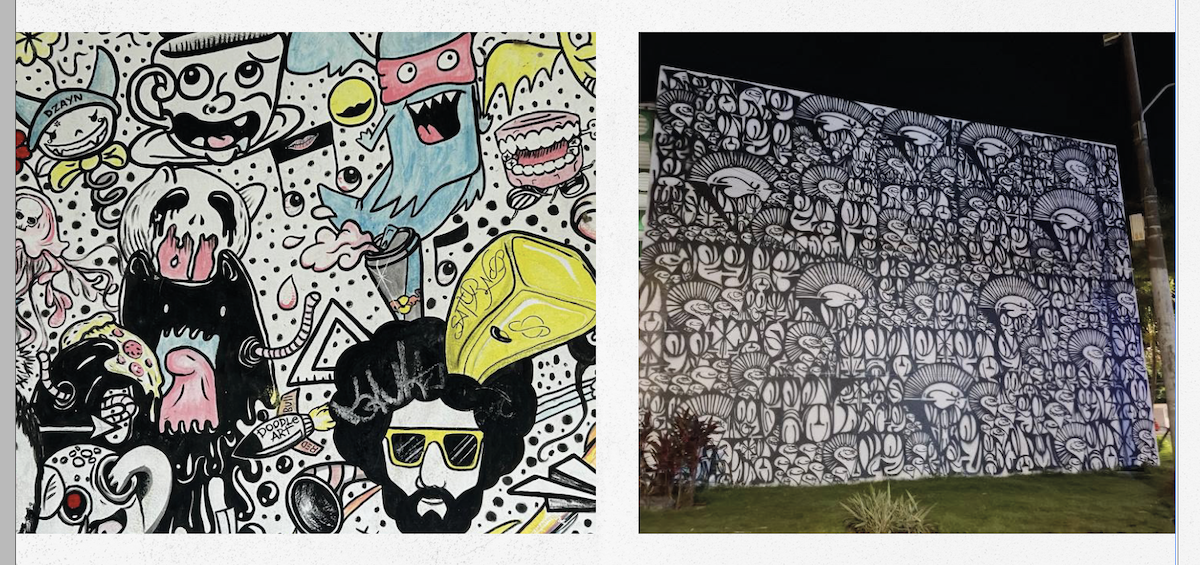

Por muito tempo, muros e paredes das cidades foram considerados meras superfícies funcionais, destinadas à publicidade, à comunicação institucional ou ao completo apagamento. Contudo, para milhares de jovens das periferias brasileiras, esses espaços sempre foram mais do que concreto, são telas em branco, campos de disputa simbólica, territórios de linguagem e resistência.

É nesse cenário que o grafite e o pixo emergem não apenas como expressões estéticas, mas como gestos urgentes de afirmação, presença e enfrentamento.

A tinta, aqui, não é apenas cor, é denúncia, identidade, memória e desejo de pertencer.

Em meio à arquitetura das grandes cidades, cada traço pulsa a contracorrente de um sistema que insiste em calar corpos e histórias.

Apesar de, internacionalmente, o grafite e o pixo serem tratados como variações de uma mesma prática, a arte de intervir no espaço urbano com mensagens visuais, no Brasil, essa relação ganhou contornos únicos.

A distinção entre o grafite “artístico” e o pixo “vandalismo” não é uma realidade global, mas uma construção cultural que reflete nossas próprias hierarquias sociais, raciais e simbólicas.

O grafite tem origens nas metrópoles norte-americanas dos anos 1970, principalmente Nova York, em meio a uma juventude negra e latina que reivindicava, com tinta spray, sua existência nas paisagens hostis da cidade.

Com o tempo, essa prática foi absorvida pelo mercado da arte, ganhando prestígio em galerias. No Brasil, o grafite desembarcou nos anos 1980, inicialmente em São Paulo, como uma derivação cultural importada, mas rapidamente ganhou contornos próprios, mesclando-se com a vivência das favelas, os problemas sociais e as pautas locais.

Já o pixo, em sua forma mais radical, ou seja, em sua expressão mais crua, direta e transgressora, surgiu como uma resposta à própria domesticação do grafite, ou seja, à maneira como o grafite foi sendo incorporado, suavizado e aceito pelas instituições e pelo mercado, perdendo parte de seu caráter rebelde.

Criado nas entranhas da exclusão urbana, o pixo nega a estética colorida e as formas convencionais de arte, reivindicando o gesto bruto, a letra cravada, a urgência da presença. O que se vê hoje é uma dualidade marcada por preconceitos.

O grafite, quando domesticado, ou seja, transformado em algo palatável e permitido pelas normas sociais. O pixo, com sua força contestadora, segue sendo criminalizado, ainda que ambos tenham a mesma raiz.

É como aponta o professor de artes e coordenador do grupo de pesquisa sobre arte urbana no Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes Líder(es) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Aparecido José Cirilo.

“Em todos os lugares do mundo, o grafite e o pixo são uma coisa só. O Brasil inventou essa diferença, classificando como bom o grafite colorido, que alegra a cidade, e como ruim o que se aproxima da tag, da assinatura, do gesto urbano mais cru”.

A diferença, portanto, não é técnica nem estilística, é política. O grafite é legitimado como arte, enquanto o pixo é rejeitado como crime. Cirilo destaca que essa separação reflete uma lógica de poder: o que é autorizado ganha prestígio; o que é espontâneo, incomoda.

Para ele, qualquer forma de arte urbana precisa ser compreendida dentro do seu contexto histórico e social, e não julgada apenas a partir de critérios institucionais ou estéticos.

O grafite e o pixo, apesar de distintos em forma e função, nascem de um mesmo impulso: o de inscrever na cidade o que muitas vezes foi negado nos livros, nas galerias, nas políticas públicas, na existência periférica.

Vozes que riscam muros

Ronaldo Gentil, pichador desde os 13 anos, vive em Manguinhos, Serra, encontrou nos muros uma forma de expressar sua revolta e sua vivência nas periferias.

Para ele, a pichação tem uma força simbólica comparável à do funk na música: “uma arte com muito preconceito, mas que ainda assim é muito forte, que mostra a realidade daquelas pessoas e mostra um sentimento de pertencimento para as pessoas que vivem naquele lugar específico”.

Em suas palavras, a pichação carrega uma verdade inconveniente. Apesar de ter flertado com o grafite, Ronaldo rejeitou o que chamou de “americanização da linguagem”, preferindo a crueza direta do pixo.

“Era muito americanizado, e eu não queria reproduzir elementos estrangeiros e continuar arriscando minha vida em lugares não tão seguros para mostrar algo que não é da minha cultura”, afirma.

Já Kika Carvalho, formada em artes pela UFES, iniciou sua jornada no grafite ainda adolescente, dividindo muros com amigos. “No começo, quando eu grafitava com os meus amigos, eu nunca percebi uma diferença de tratamento por eu ser mulher em um ambiente majoritariamente masculino”, mas isso mudou à medida que ela foi se tornando adulta e se destacava tecnicamente.

“Sofri assédio, fui afrontada por homens que estavam há mais tempo no meio. Quando entrei no movimento feminista, era vista como alguém que queria se impor sobre eles.”

Apesar disso, ela conta que sempre teve o apoio dos amigos para enfrentar essas lutas. Ela relata algumas agressões verbais que sofreu por ser mulher e grafitar sozinha nas ruas, “em diversas ocasiões, mesmo com autorizações em mãos, enfrentei ataques verbais”.

Em uma dessas situações, enquanto fazia uma intervenção permitida no centro de Vitória, foi insultada por um motorista que disse para ela ir “lavar louça” e foi filmada por uma mulher que a acusava de destruir a cidade.

Breno Kalic, mais conhecido como Ficore, começou no grafite ainda jovem, logo após se mudar de Belo Horizonte para o Espírito Santo. Com talento nato para o desenho, encontrou nos muros da cidade um lugar para criar e comunicar.

Para Ficore, a sociedade ainda opera sob uma lógica de aceitação seletiva da arte urbana: outdoors são naturais, mesmo quando promovem armas ou consumo, já uma assinatura na parede é escandalizada. “A cidade aceita a publicidade, mas rejeita a expressão”, argumenta.

Essa contradição escancara uma lógica capitalista em que o valor da arte é medido por sua utilidade econômica e institucional.

O que é arte para o poder público?

A distinção entre grafite e pixo no Brasil carrega uma camada invisível, mas poderosa: a maneira como o poder público regula e classifica essas expressões.

Como destaca o diretor do Museu de Arte do Espírito Santo, Nicolas Soares, a partir da perspectiva da arte contemporânea como campo expandido, em que as fronteiras entre arte, política, urbanismo e vida cotidiana se dissolvem, a separação entre manifestação artística e vandalismo se torna profundamente instável.

“No campo expandido, a arte não se limita a suportes tradicionais nem a espaços legitimados como galerias ou museus, ela se desloca para as ruas, muros, redes sociais e corpos, apropriando-se de linguagens não convencionais e frequentemente marginalizadas. No entanto, o poder público tende a operar com critérios fixos, baseados na legalidade, na autorização institucional e na estética normativa,” afirma.

“Muitas dessas ações são gestos de resistência ou reapropriação simbólica do espaço urbano, embora ilegítimas aos olhos do Estado, são potentes como expressão estética e política”, explica Soares.Na visão dele, o Estado precisa se reposicionar não como regulador exclusivo do que é arte, mas como mediador e facilitador de múltiplas formas de criação.