A chegada de uma nova elite republicana ao poder nos EUA aponta para uma superação do paradigma reaganita.

Otávio Gomes

No âmbito da política internacional, o ano de 2024 foi marcado pela eleição de Donald Trump para um segundo mandato não-consecutivo na presidência dos Estados Unidos, uma reedição inédita do feito de Grover Cleveland, eleito em 1885 e 1893. Mais do que o retorno dos republicanos à Casa Branca, a recondução de Trump também significa a consumação do movimento MAGA (Make America Great Again, na sigla em inglês) como ideologia oficial do partido, agora reformado à imagem e semelhança do líder populista. Tal transformação, apesar de consolidada pela vitória, não aconteceu na noite de 5 de novembro, mas ao longo dos últimos quatro anos, nos quais Trump enfrentou não apenas as famigeradas ações judiciais que quase o impediram de participar do pleito, como também a resistência por parte de republicanos da velha-guarda.

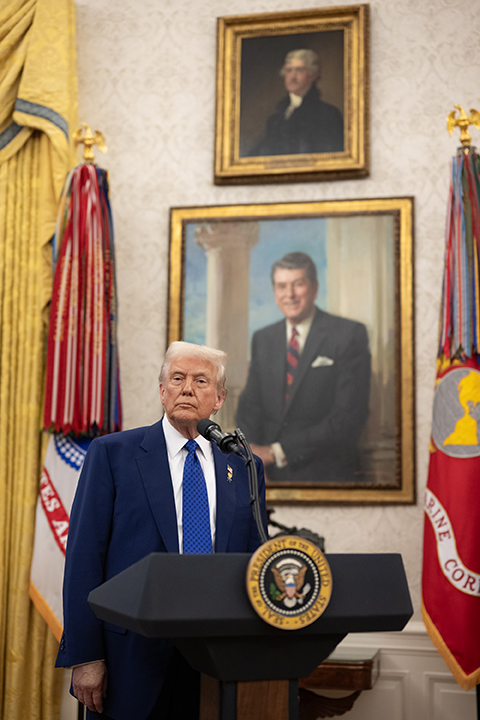

De fato, os valores reivindicados pelos grupos que hoje orbitam o governo dos EUA representam uma ameaça à ação política conservadora que se tornou convencional no pós-Guerra Fria, construída a partir do prestígio da presidência de Ronald Reagan (1981-89). A grosso modo, a agenda reaganita, que conquistou hegemonia durante quase quatro décadas no GOP (Great Old Party, sigla em inglês para se referir ao Partido Republicano), consiste na continuação das políticas implementadas pelo governo dos EUA nos anos 1980.

No prisma econômico, o reagan republicanism, como ficou conhecido, advoga por um programa identificado com o neoliberalismo. Já no eixo político-social, a característica mais distinta é a defesa de uma suposta superioridade moral da democracia frente a regimes autoritários. Essa crença foi instrumentalizada mais tarde como justificativa para incursões imperialistas no Oriente Médio, empreendidas pelos neoconservadores, outro subgrupo republicano que cresceu às margens do reaganismo, representado historicamente pelas famílias Bush e Cheney.

Apesar do inegável triunfo cultural do reaganismo, até mesmo além das fronteiras da direita norte-americana (algo que a eleição de Bill Clinton deixa claro), seu legado chegou a ser contestado ainda nas eleições presidenciais de 1992, com o sucesso da candidatura independente de Ross Perot. Em linhas gerais, a plataforma eleitoral de Perot denunciava o aumento expressivo do déficit público após as políticas fiscais da era Reagan-Bush e advogava por um reequilíbrio da balança comercial a partir da imposição de tarifas sobre produtos importados.

A volta do protecionismo

O sucesso desse discurso protecionista chamou a atenção do então jovem empresário Donald Trump, que, apesar demonstrar entusiasmo com as políticas de desregulamentação da economia e dos cortes de impostos federais implementados na década de 1980, já era famoso por criticar um suposto abuso por países asiáticos das baixas tarifas de importação dos EUA. Segundo ele, China e Japão se beneficiavam do imenso público consumidor norte-americano, que acabava preterindo os produtos produzidos nacionalmente (e, por isso, mais caros), um movimento que enfraquecia a indústria.

Trump chegou a concorrer à presidência nas eleições de 2000 pelo Partido Reformista, fundado por Perot para participar do pleito de 1996, mas acabou desistindo durante as prévias. No entanto, em 2016, somente oito anos após o fim do mandato de George Bush Jr., agora concorrendo pelo GOP, Trump venceu com um vocabulário político cujo conteúdo carregava uma miríade de heresias para o cânone neoliberal, que encontra adeptos numa maioria de representantes eleitos no país até hoje.

Por mais incrível que pareça à época, um republicano havia sido eleito presidente sob promessas de aumentar tarifas alfandegárias e isolar o país das relações internacionais. Não satisfeito, ao longo dos seus quatro anos de mandato, Donald Trump aproximou os Estados Unidos da Rússia, (algo que somente o democrata J. F. Kennedy havia ousado fazer), elogiou publicamente regimes iliberais e líderes autocratas mundo afora e proferiu discursos críticos à atuação da Otan (Organização do Tratado do Atlântico-Norte) e das Nações Unidas, bastiões do atlantismo e da resistência ao imperialismo russo na Europa.

A sua derrota para Joe Biden nas eleições de 2020 parecia encerrar esse experimento estranho ao status quo nacional, uma volta à normalidade que se mostrou tão breve quanto ilusória. Hoje, as características que fizeram do trumpismo o inimigo público número um do establishment liberal internacional estão mais aclamadas do que nunca entre os eleitores republicanos.

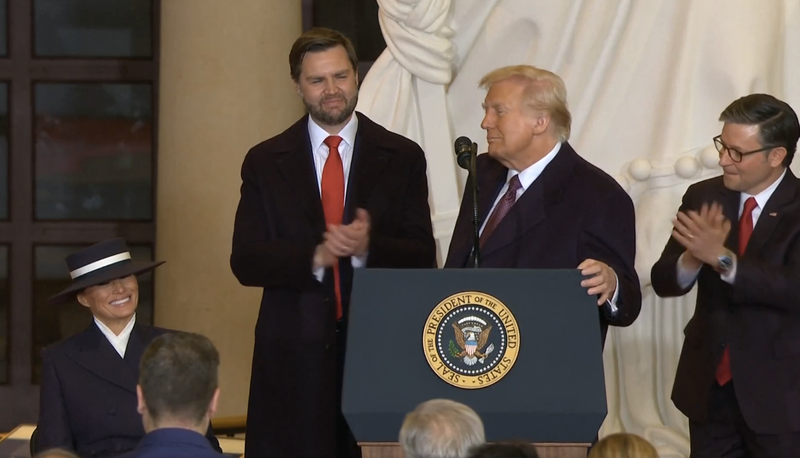

Vance e o apoio do Vale do Silício

Em 2024, o seu companheiro de chapa, o católico, monarquista e autodenominado pós-liberal James David Vance, ou apenas J.D. Vance, trouxe consigo não só o apoio de uma elite tecnocrática oriunda do Vale do Silício, mas uma nova linguagem política conservadora que vem sendo formulada e ganhando adeptos em subculturas da internet e em think-tanks alheios à esfera de influência tradicional do Partido Republicano. A ideologia neorreacionária (NRx), formulada pelo blogueiro e amigo de Vance, Curtis Yarvin, alguns apologetas da Doutrina Social da Igreja Católica (DSI), como o escritor Rod Dreher, além de demais críticos da democracia-liberal norte-americana, como Patrick Dennen, autor do livro “Porque o Liberalismo Falhou” (2018) são algumas das influências intelectuais do atual vice-presidente dos EUA.

Com a perspectiva de Vance assumir a sucessão de Trump, é possível que o futuro “líder do mundo livre” seja um homem profundamente cético, para dizer o mínimo, em relação às bases da cooperação econômica internacional e, mais importante que isso, ao conjunto de valores do liberalismo norte-americano. Uma possível “mudança de regime” nos EUA, algo desejado por muitos dos segmentos que se sentem representados por Vance, com certeza não ficaria restrita à política interna do país.

A célebre frase do crítico literário Lionel Thrilling, segundo a qual “Nos Estados Unidos o liberalismo não é apenas dominante, mas sim a única tradição intelectual” parece ter perdido a sua validade descritiva. Contrariando aqueles que anunciaram o fim da História após a queda do Muro de Berlim, ouso dizer que ela não acabou.